СОБЫТИЯ ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

СОБЫТИЯ ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ - СССР - РОССИЯ

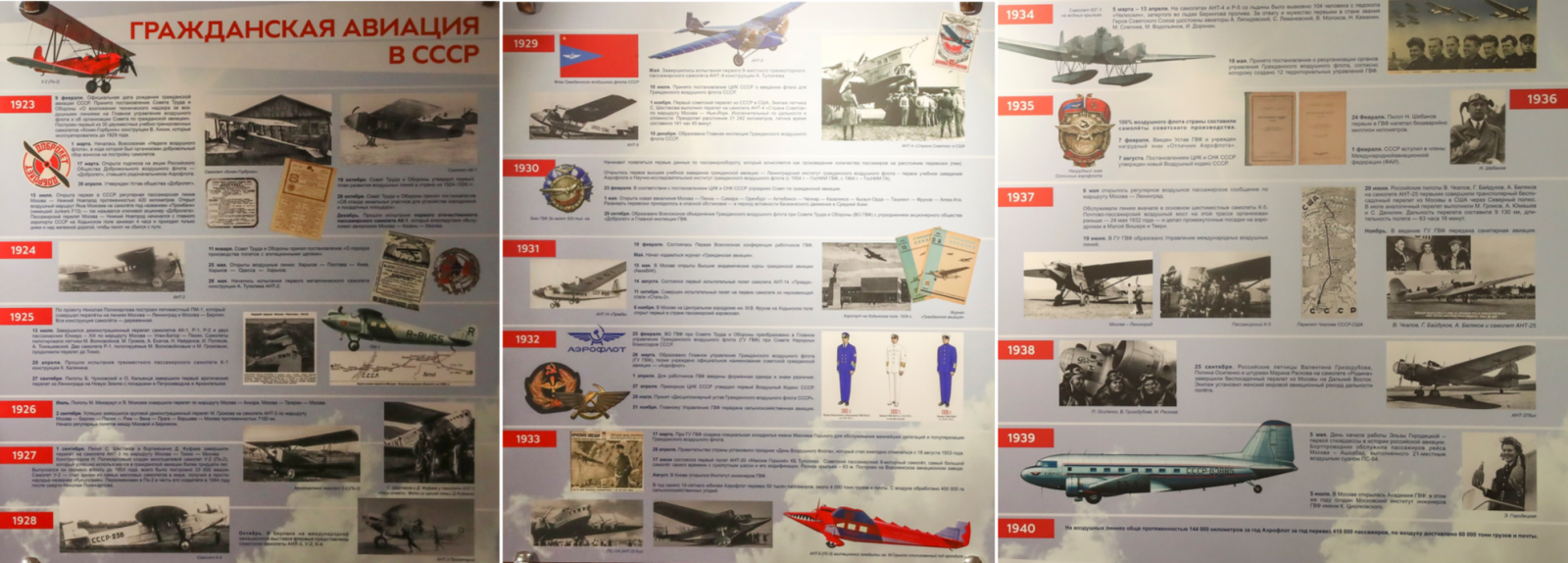

Гражданская авиация, как отрасль народного хозяйства, возникла в СССР после Октябрьской социалистической революции и развивалась вместе с развитием советского государства

В различных источниках упоминаются несколько этапов развития системы органов государственного управления гражданской авиацией СССР (Волков М.М. Управление в области гражданской авиации СССР: Учебное пособие. Л., 1971. - 58 с.):

I этап с ноября 1917 г. по февраль 1923 г.

II этап с февраля 1923 г. по октябрь 1930 г.

III этап с октября 1930 г. по февраль 1932 г.

IV этап с февраля 1932 г. по июль 1964 г.

V этап с июля 1964 г. до 1991 г.

В период с ноября 1917 г. по февраль 1923 г. делаются первые шаги в применении авиации для нужд народного хозяйства, начинают формироваться органы по управлению гражданской авиацией.

Сразу после Октябрьской революции советское государство приступает к созданию органов по управлению авиацией.

10 ноября (28 ноября ст. стиля) 1917 г. на совещании в Смольном было создано Бюро Комисаров авиации и воздухоплавания при Военно-Революционном Комитете – первый руководящий орган по авиации. Почти одновременно возникает Революционный Комитет по авиации Московского военного округа. На Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания было возложено формирование первых авиационных социалистических отрядов для защиты советской власти. Под руководством большевиков такие отряды создавались в Петрограде, Москве, Саратове, Калуге, Пензе, Минске и др. городах. Штабы социалистических авиационных отрядов были утверждены Народным комиссаром по военным и морским делам Н.И. Подвойским.

20 декабря 1917 г. Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания было преобразовано во Всероссийскую коллегию по управлению воздушным флотом республики. Коллегия проводила большую работу по отбору кадров, формированию авиационных частей, сохранению авиационного имущества. В соответствии с указанием В.И. Ленина в апреле 1918 г. во Всероссийской коллегии по управлению воздушным флотом был создан отдел по применению авиации в народном хозяйстве. 24 мая 1918 г. коллегия по управлению воздушным флотом была упразднена. Вместо нее было образовано Главное управления Рабоче-Крестьянского Красного Военно-Воздушного Флота (Главвоздухфлот). Главвоздухфлот объединил все воздушные силы в интересах защиты социалистического отечества. Во главе Главвоздухфлота стоял Совет, в который входили Начальник Главвоздухфлота и два комиссара.

С 1918 г. начинается применение авиации в народном хозяйстве: проведение аэрофотосъемки, учет лесных массивов с воздуха, исправление карт и планов. В Курской губернии в 1918 г. была произведена аэрофотосъемка на площади в 800 квадратных верст. Началась подготовка к открытию воздушной линии Петроград – Москва и др. Однако главным вопросом в условиях гражданской войны и военной интервенции оставался военный вопрос, применение авиации для обороны Советской республики.

В 1921-1922 гг. открываются внутренние и международные воздушные линии, осуществляются перелеты на дальние расстояния, расширяется применение авиации в народном хозяйстве, появляются реальные проекты дальнейшего развития гражданской авиации.

Начавшаяся практическая работа гражданской авиации в народном хозяйстве потребовала дальнейшего совершенствования форм ее управления. В декабре 1922 г. в составе Главвоздухфлота была образована Инспекция гражданского воздушного флота.

В соответствии с приказом Реввоенсовета от 1 декабря 1922 г. на Инспекцию ГВФ возлагались следующие задачи:

– рассмотрение, объединение и оценка возникающих в различных ведомствах проектов гражданского применения воздушного флота;

– выработка декретов, инструкций и правил, касающихся гражданской авиации;

– регистрация невоенных воздушных судов;

– регистрация пилотов и обслуживающего персонала невоенных воздушных судов;

– инспекция невоенных воздушных судов, надзор за ведением судовых книг и содержанием воздушных линий;

– надзор за соблюдением правил воздушных передвижений и возбуждение дел о нарушениях этих правил;

– ведение статистики гражданского применения воздушного флота;

– разработка вопросов о концессиях и других формах предприятий по воздушным передвижениям;

– разработка вопросов воздушного права.

9 февраля 1923 г. Совет Труда и Обороны (СТО) республики принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации».

Этим постановлением создавался единый орган по руководству основными сторонами деятельности гражданской авиации. Дата утверждения Постановления об образовании Совета по гражданской авиации считается датой образования гражданской авиации СССР (9 февраля 1923 г.)

Совет по гражданской авиации был коллегиальным органом. Председатель Совета назначался СТО, членами были представители различных ведомств: Главвоздухфлота, ВСНХ, НКПС, НКПиТ, а по делам международных воздушных линий – НКИД. В Совет также входили представители Главной инспекции ГВФ, Осоавиахима, акционерного общества «Добролет». Таким образом, Совет по гражданской авиации представлял нечто вроде междуведомственного совещания консультативного характера при Управлении Военно-Воздушными Силами. Совет не имел самостоятельного аппарата. Он состоял при Главвоздухфлоте. Постановления Совета проводились в жизнь Инспекцией ГВФ. Заинтересованные ведомства могли обжаловать постановления Совета непосредственно в СТО. Обжалование не приостанавливало действия постановления Совета.

Деятельность Совета регламентировалась Положением, утвержденным Советом Труда и Обороны 29 июля 1927 г. утвержденным Советом Труда и Обороны 29 июля 1927 г.

На Совет возлагались следующие обязанности: общий надзор за гражданской авиацией и руководство ее развитием; выдача разрешений на открытие новых воздушных линий; рассмотрение финансовых и эксплуатационных отчетов общества воздушных сообщений; рассмотрение перспективных планов работы обществ воздушных сообщений и представление их на утверждение СТО; наблюдение за осуществлением перспективных планов; рассмотрение и утверждение ежегодных финансовых и производственных планов обществ воздушных сообщений; предварительное рассмотрение возбуждаемых Народным комиссариатом по военным и морским делам ходатайств о финансировании обществ воздушных путей по единому государственному бюджету Союза ССР; распределение импортных контрактов между обществами; дача заключений по вопросам о концессиях и по проектам международных соглашений о воздушных сообщениях.

Как было сказано, параллельно с Советом по гражданской авиации действовала Инспекция ГВФ при Главвоздухфлоте. Разграничение функций этих органов в принципе было определено Постановлением СТО от 9 февраля 1923 г. Постановление временно возлагало на Инспекцию ГВФ общий технический надзор за воздушными линиями как существующими, так и проектируемыми. Технический надзор охватывал обширный круг вопросов: определение типов самолетов и их снаряжения; порядок пользования аэродромами и ангарами; эксплуатацию радиоустановок; правила полетов и сигнализация; ведение судовых журналов и других документов; правила допуска летного и технического персонала к полетам и обслуживанию воздушных судов. Таким образом, Главвоздухфлот оставался техническим центром всего воздушного флота страны как военного, так и гражданского. Этим достигалось единство технической эксплуатации воздушных судов. Однако эта форма управления не была окончательной и по мере развития гражданской авиации должны были появиться иные формы управления.

Важную роль в мобилизации и организации усилий советского народа, направленных на строительство отечественного воздушного флота, сыграло образованное по указанию В.И. Ленина в марте 1923 г. Общество Друзей Воздушного Флота (ОДВФ). Работа Общества проходила под лозунгом: «Все на помощь пролетарской авиапромышленности».

По решению Советского правительства в 1923 г. учреждается Всероссийское акционерное общество добровольного воздушного флота «Добролет» с участием государственного и частного капитала. В ст. 1 Устава акционерного общества была определена его цель: «Для развития гражданского воздушного флота путем организации воздушных линий для перевозки пассажиров, почты и грузов, производства аэрофотосъемок и иных отраслей применения воздушного флота на основе отечественной авиапромышленности учреждается акционерное общество под наименованием Российское общество добровольного воздушного флота (Добролет)».

Во главе Общества стояли Совет и Правление, а для непосредственного заведования делами Общества был избран директор-распорядитель. В том же 1923 г. в Харькове организовывается Украинское акционерное общество воздушных сообщений «Укрвоздухпуть», а вслед за ним Закавказское общество воздушных сообщений «Закавиа».

Акционерные общества сыграли положительную роль в развитии воздушных линий на территории СССР, а также в применении авиации в народном хозяйстве.

В связи с установлением дипломатических отношений с Германией в сентябре 1921 г. СНК РСФСР принял постановление об организации воздушной линии Москва-Кенигсберг. Для эксплуатации этой линии был подписан с Германией договор о создании советско-германского общества воздушных сообщений «Дерулуфт».

1 мая 1922 г. состоялось открытие первой международной воздушной линии. Вначале полеты носили опытный характер и совершались эпизодически. В дальнейшем они стали производиться регулярно. В 1927 г. линия «Дерулуфт» была продлена до Берлина. А с 1928 г. международные полеты начались из Ленинграда. Таким образом, функционировало три линии: Москва – Смоленск – Каунас – Кенигсберг; Ленинград – Таллин – Рига – Кенигсберг и Кенигсберг – Берлин.

Успехи советского государства в области индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, достигнутые в 1929-1930 гг. доказали, что вопрос о переходе народного хозяйства на рельсы социалистической экономики решен бесповоротно. Окончился период временного привлечения частного капитала к восстановлению народного хозяйства. Отпала необходимость в существовании акционерных обществ. С другой стороны, к 1930 г. гражданская авиация достигла значительных успехов. Так, если в 1922 г. протяженность сети воздушных линий составляла 1200 км, было пройдено на регулярных линиях 13 100 км, перевезено 276 пассажиров и 13,7 т почты и грузов, то в 1929 г. эти цифры соответственно составляли 17 524 км: 3561910 км; 13 855 пассажиров 330,9 т почты и грузов.

Совет Народных Комиссаров СССР в течение 1930 г. принимает ряд решений, направленных на дальнейшее совершенствование форм управления гражданской авиации. 23 февраля СНК СССР утверждает Положение о Главной инспекции ГВФ. Согласие Положению Главная инспекция являлась высшим государственным органом планирования, регулирования и руководства Гражданским воздушным флотом СССР. На Главную инспекцию было возложено:

– выработка планов развития Гражданского воздушного флота СССР, планирование, регулирование и распределение работ по эксплуатации воздушных судов ГВФ;

– выдача разрешений на организацию, открытие и эксплуатацию воздушных линий;

– выдача разрешений на производство полетов над территорией СССР и его территориальными водами как советских, так и иностранных воздушных судов;

– выдача разрешений на другие применения авиации в народном хозяйстве, аэрофотосъемку, борьбу с вредителями сельского и лесного хозяйства, обслуживание промыслов, научных экспедиций;

– выдача разрешений на эксплуатацию воздушных судов, а также аэродромов;

– издание правил перевозок, утверждение тарифов и расписаний;

– руководство подготовкой и учет летного и технического состава;

– выдача свидетельств на право занятия должности пилотов, бортмехаников и других специалистов ГВФ;

– ведение реестра воздушных судов и аэродромов;

– осуществление технического контроля за применением гражданских воздушных судов;

– дача заключений по проектам международных соглашений, касающихся воздушных сообщений, и другие вопросы.

Главная инспекция ГВФ состояла на общесоюзном бюджете и имела самостоятельную смету. Возглавлял Главную инспекцию Главный инспектор, назначаемый Народным комиссаром по военным и морским делам. На Главного инспектора возлагалось руководство всем Гражданским воздушным флотом СССР. Он нес ответственность за состояние ГВФ. На местах Главная инспекция имела своих уполномоченных, действовавших на основе инструкции, утвержденной Народным комиссаром по военным и морским делам. С утверждением Положения о Главной инспекции ГВФ было отменено Положение о Совете по гражданской авиации от 29 июля 1927 г.

19 октября 1930 г Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об образовании в непосредственном ведении Совета Труда и Обороны Всесоюзного объединения гражданской авиации (ВОГА).

29 октября 1930 г. СНК СССР принял новое постановление, которым, во изменение постановления СНК СССР от 19 октября 1930 г., было создано Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота (ВОГВФ). ВОГВФ действовало на началах хозрасчета, непосредственно подчиняясь Совету Груда и Обороны. Таким образом, Гражданский воздушный флот становился самостоятельной отраслью народного хозяйства и выходил из ведения Народного комиссариата по военным и морским делам.

С образованием ВОГВФ прекратила деятельность Главная инспекция ГВФ при Народном комиссариате по военным и морским делам и акционерное общество «Добролет». Эти организации вошли в ВОГВФ.

Деятельность ВОГВФ определялась уставом. В частности, на ВОГВФ возлагались следующие функции:

– организация и обслуживание воздушных линий;

– планирование и регулирование снабжения ГВФ;

– разработка планов развития гражданской авиации;

– организация учреждений и предприятий ГВФ;

– ведение реестра воздушных судов;

– утверждение правил и наставлений;

– подготовка и учет кадров

и другие вопросы.

Центральный аппарат ВОГВФ включал инспекцию ГВФ, управление воздушных сообщений, строительное управление, управление кадров, управление снабжения и ремонта, планово-экономическое управление, главную бухгалтерию. Кроме того, в центральный аппарат входили управление делами, моботдел, юридическое бюро, секретарь, секретная часть.

Управление Гражданским воздушным флотом осуществлялось на основе единоначалия. Во главе ВОГВФ стоял начальник Объединения. Начальник и члены правления назначались Советом Труде и Обороны.

Местные органы ВОГВФ – управления воздушных линий действовали на основе Положения, утвержденного ВОГВФ 6 февраля 1931 г. Управление воздушной линией осуществлял начальник, назначаемый ВОГВФ. В состав управления воздушной линии входили отделы эксплуатации, снабжения и ремонта, планово-экономический, счетно-финансовый.

1931 г. был годом дальнейшего развития гражданской авиации. Протяженность воздушных линий составляла 30 475 км, было пройдено 6 144 273 км, перевезено 22734 пассажира и 670 т почты и груза. Состоявшаяся и конце января — начале февраля XVII партийная конференция ВКП(б) приняла решение: «Воздушное сообщение развить по всем основным направлениям, как одно из важнейших средств связи с отдаленными районами и крупными промышленными центрами». Выступившим на этой конференции В. В. Куйбышев, говоря о роли воздушного транспорта во второй пятилетке, подчеркнул: «Воздушные сообщения должны быть развиты очень сильно во второй пятилетке. Уже предложена большая программа по авиастроению. Строятся авиазаводы, заводы авиационных моторов, строятся подсобные предприятия. Воздушный транспорт получил огромную базу для своего развития и в конце пятилетки будет одним из лучших средств для сношения крупных центров с отдаленными районами, для перевозки транспортабельных грузов, почты и т.д.».

Во исполнение директивы XVII партконференции Госплан СССР и Гражданский воздушный флот наметили ряд важнейших мероприятий, поднимающих ГРФ па новую, более высокую ступень развития.

В 1932 г. происходит совершенствование структуры управления народным хозяйством. Намечается отказ от системы всесоюзных объединений в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве.

25 февраля 1932 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял решение об образовании Главного управления Гражданского воздушного флота при СНК СССР. В постановле-нии подчеркивалось, что в связи со все возрастающим значением гражданской авиации в народнохозяйственной жизни Союза ССР, СНК постановил вместо ВОГВФ 11 при СТО образовать ГУГВФ при СНК СССР. 28 мая 1932 г. Совет Народных Комиссаров утвердил Положение о Главном управлении Гражданского воздушного флота при СНК СССР (Аэрофлот).

Возглавлял систему органов Аэрофлота начальник ГУГВФ, назначаемый Советом Народных Комиссаров СССР. При начальнике ГУГВФ была образована коллегия в составе: начальник ГУГВФ, заместитель начальника ГУГВФ и члены коллегии. Состав Коллегии утверждался СНК СССР.

Организация ГУГВФ и его органов на местах строилась по функциональной системе. В состав ГУГВФ входили самостоятельные объединения и тресты, состоящие на хозрасчете. Руководство воздушными линиями осуществляло объединение Трансавиация; материально-техническое снабжение – Снабаэрофлот; производство и ремонт самолетов и двигателей было возложено на Граждавиапром; капитальное строительство осуществлял Граждавиастрой; проектирование и строительство дирижаблей – Дирижаблестрой. Из системы Нарком-зема в ГУГВФ была передана Сельхозавиация.

В составе центрального аппарата ГУГВФ были созданы управления:

– планово-технико-экономическое;

– отчетно-экономическое;

– научно-техническое;

– кадров;

– инспекция;

– административно-хозяйственное;

– технико-производственное;

и самостоятельные секторы:

– проверки исполнения;

– правовой;

– финансовый;

– экономики труда;

– санитарно-бытовой;

– оборонный;

– иностранный.

С образованием ГУГВФ инспекция вернула себе значение органа наблюдения за технической эксплуатацией воздушных судов и наземного оборудования. В ее ведение вновь перешли такие вопросы, как реестр воздушных судов, аэропортов, борьба с аварийностью и др. Инспекция при ГУГВФ включала секторы эксплуатации, земного оборудования, изучения техники летного дела, реестры.

При ГУГВФ был создан Научно-исследовательский институт.

Местные органы ГУГВФ – управления воздушных линий действовали на основе Положения, утвержденного приказом по ВОГВФ № 121 от 6 февраля 1931 г. Во главе управления воздушной линии стоял начальник управления, назначенный начальником ГУГВФ. В управлении имелись отделы эксплуатационный (эксплуатационно-технический), снабжения и ремонта, экономический, общий и счетно-финансовый. В состав управления входили аэропорты и воздушные линии.

Положение о ГУГВФ от 28 мая 1932 г. предусматривало создание института уполномоченных ГУГВФ при СНК союзных и автономных республик, а также при областных (краевых) исполкомах. Уполномоченные при СНК союзных республик назначались начальником ГУГВФ по согласованию с СНК союзной республики. На уполномоченных ГУГВФ возлагались следующие задачи:

– зашита интересов Гражданского воздушного флота;

– согласование плановых вопросов;

– внесение в республиканские органы проектов развития ГВФ; 12

– контроль за соблюдением законодательства, регулирующего деятельность ГВФ;

– информация высших органов союзных республик о деятельности ГВФ;

– инструктирование органов ГВФ па территории союзной республики;

– самостоятельное разрешение вопросов местного значения;

– доведение до сведения ГУГВФ принятых решений по вопросам, связанным с деятельностью гражданской авиации.

Бурное развитие народного хозяйства СССР потребовало дальнейшего развития и совершенствования системы государственного управления. XVII съезд партии (1934 г.) осудил функциональную систему руководства. Вместо системы функциональных органов были созданы звенья государственного управления, «отвечающие за данный участок работы в целом, имеющие права и обязанности по всем, без исключения, вопросам руководства подчиненными организациями» 19 мая 1934 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление, предусматривающее ликвидацию функциональной системы управления подчиненными органами ГВФ и образование территориальных управлений. Перестройка управлении Гражданским воздушным флотом была осуществлена «в целях ликвидации организационных недостатков в деле управления ГВФ, объединения эксплуатации всех видов гражданской авиации и гражданского воздушного плавания, находящегося в ведении ГУГВФ, коренного улучшении его работы, укрепления единоначалия и сознательной пролетарской дисциплины».

В результате перестройки были ликвидированы тресты и объединения: Трансавиация и местные управления воздушных линий; Всесоюзный трест сельскохозяйственной и лесной авиации – Сельхозавиация; местные управления Сельхозавиации; Всесоюзный трест Граждавиастрой и его местные органы. Вместо ликвидированных органов было образовано 12 территориальных управлений ГВФ, осуществляющих эксплуатацию всех видов гражданской авиации и гражданского воздухоплавания и действующих на началах хозрасчета. Московское, Северное, Украинское, Среднеазиатское, Казахское, Азово-Черноморское, Кавказское, Волжское, Уральское, Западно-Сибирское, Восточно-Сибирское и Дальневосточное.

В центральный аппарат ГУГВФ входили управления:

– политуправление;

– эксплуатационно-техническое;

– научно-техническое;

– ремонтно-производственное;

– учебными заведениями;

– капитальным строительством;

– Главная инспекция ГВФ;

и отделы:

– спецотдел;

– планово-экономический;

– финансовый;

– рабочего снабжения;

– материально-технического снабжения (на хозрасчете);

– военизированной охраны;

– управление делами с секретариатом (административный отдел, юридический отдел, хозяйственный отдел, секретариат).

При начальнике ГУГВФ состоял секретариат, группа по учету и распределению кадров, иностранный сектор, группа инспекции. Сохранились НИИ, Дирижаблестрой (по опытному строительству дирижаблей), хозрасчетная агитэскадрилья им. М. Горького. 13

Как и прежде, ГУГВФ возглавлялся начальником, назначаемым СНК СССР. При начальнике ГУГВФ состоял Совет ГУГВФ (коллегия), созываемый начальником один раз в два месяца. Состав Совета утверждался СНК СССР по представлению начальника ГУГВФ.

Местными органами ГУГВФ, как отмечалось выше, стали территориальные управления ГВФ, объединяющие все виды эксплуатационной работы гражданской авиации в районе, деятельности данного территориального управления ГВФ. Тер-риториальные управления действовали на началах хозяйственного расчета и пользовались правами юридического лица. С ликвидацией функциональных органов ГУГВФ (объединений и трестов) между центральными органами – ГУГВФ и местными органами – территориальными управлениями не стало промежуточных звеньев. Это в значительной степени повысило роль и значение ГУГВФ в руководстве основными эксплуатационными звеньями Аэрофлота.

Во главе территориального управления стоял начальник, назначаемый ГУГВФ и подчинявшийся непосредственно начальнику ГУГВФ. В ведении начальника территориального управления находились воздушные линии, которые обслуживались отрядами. Начальником воздушной линии был командир отряда.

Сохранился институт уполномоченных ГУГВФ при СНК союзных республик. Начальник Украинского территориального управления являлся уполномоченным ГУГВФ при СНК УССР; начальник Закавказского территориального управления был уполномоченным при СНК ЗСФСР; начальник Среднеазиатского территориального управления был уполномоченным ГУГВФ при СНК Узбекской, Таджикской и Туркмен-ской ССР и Среднеазиатского ЭКОСО. Согласно п. 12 Положения с ГУГВФ от 19 мая 1934 г. начальники территориальных управлений являлись представителями ГУГВФ во всех краевых (областных) организациях в районе деятельности данного территориального управления. Управление полярной авиацией входило в компетенцию Главного управления Северного Морского пути поп СНК СССР.

В состав территориальных управлений входили летно-эксплуатационные подразделения: летные группы, отряды, звенья, экипажи, аэропорты.

Летные группы создавались в районах, где по особенностям географических, хозяйственных и других условий сосредоточивались в одном пункте несколько отрядов. Летная группа являлась самостоятельным хозяйственным подразделением, действующим на основе хозяйственного расчета.

Отряд создавался в целях обеспечения выполнения эксплуатационно-производственного плана, правильного использования самолетомоторного парка и обеспечения четкой и оперативной работы ГВФ на основе производственно-территориального принципа. Отряд подчинялся территориальному управлению. Если создавалась летная группа, то он входил г. летную группу. В состав отряда входила одна или несколько воздушных линий.

В целях обеспечения наилучшего выполнения транспромфинплана и летной подготовки отряд подразделялся на звенья. В состав звена входили несколько самолетов, работающих на определенном воздушной линии или специальном участке. Финансово-хозяйственных функций звено не выполняло и полностью обслуживалось отрядом. Во главе звена стоял командир-пилот, подчиненный непосредственно командиру отряда. Командир звена руководил летной работой звена, тренировками, инспектировал летно-подъемный состав, проверял технику пилотирования, изучал подчиненных.

Основной летно-эксплуатационной единицей являлся экипаж. Задача экипажа – выполнять рейсы безопасно, регулярно и экономично. Права и обязанности командира послушного судна определялись Воздушным кодексом СССР, НПП ГА.

Аэропорт – самостоятельная хозяйственная единица, находившаяся на финансировании территориального управления.

Во главе аэропорта стоял начальник, на которого возлагалось руководство внутренним распорядком в аэропорту, выпуском самолетов и приемом прилетающих воздушных судов. Начальник аэропорта отвечал за соблюдение установленного порядка летной работы, состояние наземного оборудования правильное обслуживание и выпуск в рейс воздушных судов, обслуживание личного состава и клиентуры (грузоотправителей и пассажиров).

В течение 1950–1953 гг. были разработаны и утверждены типовые положения о территориальном управлении ГВФ, авиагруппе территориального управления ГВФ, авиаотряде тяжелых и легких самолетов, авиаотряде ГВФ, объединенном с аэропортом, авиаэскадрилье тяжелых и легких самолетов, а также типовые положения подразделений авиации специального применения. Эти положения определили структуру, функции названных подразделений ГВФ, а также права, обя-занности и ответственность командиров и начальников.

Органы управления гражданской авиацией в СССР

Управление воздушным транспортом отнесено к компетенции Союза ССР в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления. Непосредственное управление воздушным транспортом осуществляется специально созданной системой органов управления. Возглавляет эту систему Министерство гражданской авиации СССР, которое в соответствии со ст. 75 Конституции СССР руководит порученной ему отраслью государственного управления на всей территории СССР или непосредственно, или через назначенные им органы.

Каждое звено управления гражданской авиацией действует на соответствующей территории, имеет определенную компетенцию и внутреннюю организацию. Кроме того, в МГА входит разветвленная сеть различных предприятий и организаций: ремонтные предприятия, клубы, дома культуры, медицинские учреждения, строительно-монтажные управления, бытовые учреждения и т. д. В ведении МГА находятся высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские институты и т.д.

Эти предприятия и учреждения призваны удовлетворять потребности эксплуатационных предприятий в технике, сооружениях, кадрах, культурно-бытовом обслуживании работников гражданской авиации.